24. Mai 2025 Magyar Hírlap von IRÉN RAB

Mit der Abtrennung von Oberungarn, Transkarpatien, Siebenbürgen, Kroatien und der Vojvodina war die Zerstückelung Ungarns zu Ende, könnte man meinen, und das dachten auch die Alliierten. Aber nein, sie war nicht zu Ende. Obwohl die Zentralkommission für Gebietsfragen in ihrer Sitzung vom 5. März 1919 beschlossen hatte, die Frage der österreichisch-ungarischen Grenze nicht zu behandeln, wurde sie im Mai zum Thema. Laut Protokoll vom 12. Mai brachte der amerikanische Präsident Woodrow Wilson die österreichisch-ungarische Grenzfrage zur Sprache, weil er wusste, dass die Österreicher diese Bitte haben würden.

Vorsichtshalber, um die Frage zu untersuchen, wurde eine Grenzkommission entsandt, denn sollte eine der beiden Seiten (die Ungarn waren zu keinem einzigen Gespräch eingeladen!) die Frage aufwerfen, wäre es Sache der Alliierten und Assoziierten Mächte, auf der Grundlage des Kommissionsberichts eine Entscheidung zu treffen.

Nach einer äußerst gründlichen Untersuchung der sprachlichen und wirtschaftlichen Bindungen des Gebiets empfahl die Grenzkommission, ein Teil von Westungarn (Burgenland) Österreich zuzusprechen.

Sie stützte sich dabei auf einen Bericht der Politikwissenschaftlerin und Expertin Sarah Wambaugh, die argumentierte, dass ein Großteil des umstrittenen Gebiets vom 15. bis zum 17. Jahrhundert unter habsburgischer Oberhoheit gestanden hatte. Sarah Wambaugh scheint ein Geschichtswissen nach amerikanischem Vorbild gehabt zu haben. Sie wusste nicht und es interessierte sie auch nicht, dass die Habsburger jahrhundertelang zwar auf dem ungarischen Thron gesessen hatten, allerdings unter der souveränen Oberhoheit der ungarischen Krone.

Sie wusste auch nicht, dass Westungarn in den tausend Jahren ungarischer Geschichte nie als eigenständige Entität existiert hatte

und daher auch nie Gegenstand von Streitigkeiten zwischen Österreich und Ungarn gewesen sein konnte. Es stimmt zwar, dass die Österreicher gelegentlich westungarische Gebiete besetzten, insbesondere bei den Mongoleneinfällen und der Schwächung Ungarns während der Türkenkriege. Aber was erwartet man schon von einer amerikanischen Politikexpertin?

Die Frage Westungarns und der territorialen Ansprüche wurde von der österreichischen Friedensdelegation in einer am 16. Juni 1919 übergebenen Notiz aufgeworfen. Die Österreicher protestierten gegen den Vertragsentwurf und wollten, dass in den westungarischen Gebieten eine Volksabstimmung über die Frage des Anschlusses an Österreich stattfinden sollte. Dies entspräche dem Wunsch der deutschsprachigen Bevölkerung Westungarns, da sie sicher seien, dass die dort lebenden Menschen für sie stimmen würden. Nach dem Friedensvertrag wäre die Leitha nun eine Staatsgrenze, und dem könnten die Österreicher nicht zustimmen, weil der Fluss schon lange keine politische und wirtschaftliche Bedeutung mehr besäße. Aber „diese Grenzlinie bringt die verwundbarsten Punkte unseres Landes in die Reichweite der Artillerie unseres Nachbarn, denn sie liegt in der Nähe von Wien, d.h. 48 Kilometer, einen Gewehrschuss von der Wiener Neustadt und nur einen Tagesmarsch von Graz entfernt.“ (Mit anderen Worten: Wenn eine Stadt in einem Land nur einen Tagesmarsch von der Grenze entfernt ist, muss ein Teil des Gebiets des Nachbarlandes eingenommen und annektiert werden.) Sie brachte Beweise dafür

dass Deutsch-Westungarn der Gemüsegarten Wiens sei und die österreichische Hauptstadt unter Versorgungsengpässen leide.

In der Notiz wurden noch folgende Gründe angeführt: „Der Bezirk Ödenburg ist seit jeher der Gemüsegarten Wiens, der Milch- und Fleischbedarf dieser Stadt wurde hauptsächlich durch die Bezirke Ödenburg, Eisenburg und Wieselburg gedeckt (Anm.: für die Namen der ungarischen Siedlungen Sopron, Vasvár und Moson wurden selbstverständlich die deutschen Ortsbezeichnungen verwendet.) … Das weit entfernte Budapest hat dagegen keinen Bedarf an diesen Gebieten.“ Die österreichische Friedensdelegation warnte die alliierten Mächte eindringlich vor der Gefahr eines wirtschaftlichen Zusammenbruchs, der Österreich drohte, und unterbreitete Vorschläge zur Abwendung dieser Gefahr.

(Tausendjährige Rechte und Besitztümer, das Selbstbestimmungsrecht der Völker, eine von beiden Seiten gewünschte Volksabstimmung – all das spielt keine Rolle, wenn Wien Probleme mit der Lebensmittelversorgung hat. Ist die Not eines Landes eine ausreichende Rechtfertigung dafür, einem reicheren Land Territorium wegzunehmen?)

„Deutschösterreich hat das Recht, diese Gebiete aus geographischen, nationalen und wirtschaftlichen Gründen zu beanspruchen“,

heißt es in der Notiz weiter. “Deutschösterreich wünscht jedoch weder in dieser noch in anderen territorialen Fragen eine willkürliche Angliederung, welche die Frage nicht mit Rücksicht auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker zu regeln sucht. Wir fordern daher, dass der Bevölkerung dieser Gebiete das Recht eingeräumt wird, durch freie Volksabstimmung zu entscheiden, ob sie sich Deutschösterreich anschließen will. Österreich will nur jene Gebiete, in denen die Bevölkerung in einer streng kontrollierten Volksabstimmung klar und eindeutig ihren Wunsch nach Einheit geäußert hat.“

(Die tschechische Delegation reichte, als sie von Österreichs Anspruch auf Westungarn erfuhr, sofort eine Protestnotiz ein. Ihrer Meinung nach sollte die Frage so geregelt werden, dass weder Österreich noch Ungarn, sondern die Tschechoslowakei das betreffende Gebiet erhalten sollte. Glücklicherweise wurde der tschechische Einspruch zurückgewiesen.)

Am 20. Juli antworteten die vier alliierten Großmächte auf die österreichische Notiz.

Auf der Grundlage des oben zitierten Berichts der amerikanischen Experten wurde das als „Deutsch-West-Ungarn“ bezeichnete Gebiet Österreich zugesprochen.

Die Idee einer Volksabstimmung wurde angesichts der eindeutig definierten ethnischen Grenze als unnötig verworfen.

Der Oberste Rat fasste am 2. September 1919 den endgültigen Beschluss: „Die Alliierten und Assoziierten Mächte hielten es für gerecht, die von Deutschen bewohnten Gebiete Westungarns, deren landwirtschaftliche Erzeugnisse einen wesentlichen Teil der Lebensmittelversorgung Wiens und anderer Zentren ausmachen, an Österreich anzuschließen.“

Es schien ein Akt der Barmherzigkeit zu sein, dass Österreich, das eines so großen Teils seines eigenen Territoriums beraubt worden war, nun auch einen Teil des Territoriums seines Nachbarn erhalten sollte. Die Angliederung des Burgenlandes an Österreich diente jedoch eher dazu, Zwist zwischen Österreich und Ungarn zu schüren.

Österreich war immer noch nicht in der Lage, die ihm im Vertrag von St. Germain zugesprochenen Gebiete in Westungarn zu übernehmen. Die verzweifelten Ungarn – „ungarische Banden“, wie Wambaugh sie nannte – griffen schließlich zu den Waffen, um wenigstens den Rest ihres Landes zu retten. Das Ergebnis war die erzwungene Volksabstimmung. Aufgrund eines italienischen Friedensvorschlags wurde in und um Sopron, und nur hier, unter Kontrolle der alliierten Garnison eine Volksabstimmung durchgeführt.

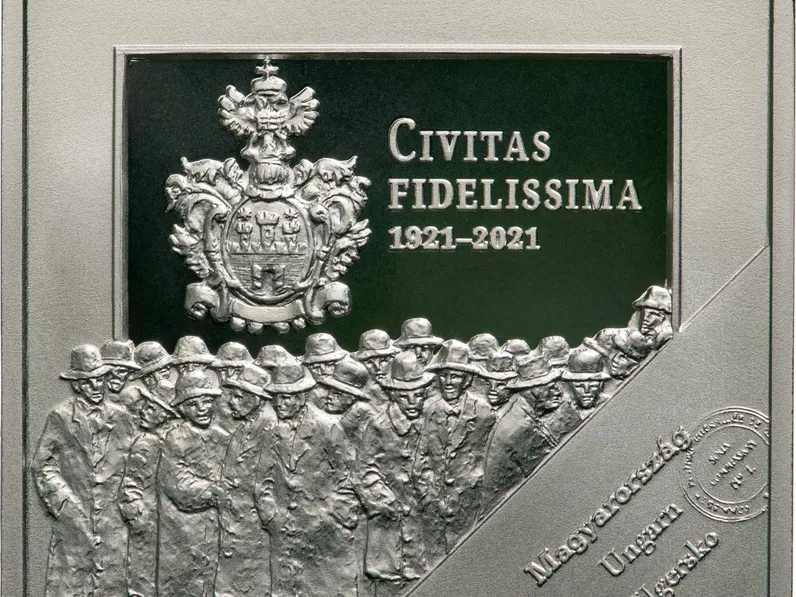

Beim Referendum vom 14. bis 16. Dezember 1921 erhielt Ungarn 15.343 Stimmen und Österreich 8.227. Damit stimmten etwa doppelt so viele Menschen für den Verbleib im ungarischen Staat

wie für die Abspaltung, und, was sehr wichtig ist, es gab 29,1 % mehr Stimmen für Ungarn als es ungarischsprachige Einwohner gab. In der Stadt Sopron selbst und im angeschlossenen Brennberger Bergbaurevier stimmten 73 % der Bevölkerung für Ungarn.

MAGYARUL: https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20250523-hogyan-kerult-nyugat-magyarorszag-ausztriahoz

Deutsche Übersetzung von Dr. Andrea Martin

Ein Kommentar

Igen tisztelt Asszonyom.

Az Ön számára mint olyan emberé, aki kereken 25 esztendőn keresztül azon volt, hogy – talán nem is eredménytelenül – egy időben, különböző minőségben a nemzetközi szervezetekben megjelenitse az egyetemes magyarság érdekeit aligha lehet ismeretlen.

Kérem engedje meg nekem, hogy mindenek előtt őszinte elismeréssel adozzak az Ön maximális tárgyilagosságra törekvő – általam ismert – tanulmányit illetően.

Mint olyan ember számára aki az egykori Akadémia utódja ként működő Főiskolának harmadik generációjának „Valétánsa“ vagyok, a magam sajátos Székely szemléletem szemszögéből nézve az Ön – számomra is – rendkivül tanulságos tanulmányához néhány gondolatot hozzátegyek.

– Amikor a Sopron és az azt környező térségben népszavazásra került sor, akkor azt kemény harcok előzték meg. A legnevezetesebb csatákat a felkelők Ágfalvánál no meg Kirschlág – nál vivták. Ezek nélkül – bármilyen kiváló diplomata is volt Gr. Bánffy Miklós no meg még Bécsből személyes kapcsolata is volt olasz partneréhez – nem tudta volna elérni a „VELENCEI SZERZŐDÉST“. ( De Pécs és környékét sem megtartani megtartani Magyarországnak.)

– Amit meghatározóan fontosnak tartok kiemelni, az az, hogy Sopron lakoságának a népszavazás idején a meghatározó többsége – Pontzipter – német anyanyelvű volt. A népszavazást követően megjelent újság kivágása – ma is birtokomba van, ott a cikk cime: GOTT ESJ DAN WIER SIND TRAJ GEBLIEBEN. De a szavazó kék és rózsaszinű szavazócédulák példányai is. Megvannak.

_ Benes de Masarik is széles látókörű diplomaták és ÁLLAMFÉRFIAK voltak. Párizsban megmondták : nekünk választanunk KELL a Csehszlovákia és a népszavazás között.

Pozsony lakósságának 1910 -ben 42-43 % a vallotta magát németnek vagy magyarnak. Akkor még az sem biztos, hogy a fennmaradó 15% adott esetben CSEHSZLOVÁKIA mellé szavazott volna.

– Eugen de Savoy megmondta 200,000 bajonettes puska többet ér Európa valamennyi uralkodójának miliom esküjénel .

– Nekünk csak egy Gr. Károlyi Mihály jutott.

No jó egészséget kiván Komlóssy József